Le cor de basset n'a jamais été en France un instrument populaire comme cela a pu être le cas en Allemagne et en Bohême. Bien qu'introduit à la fin du XVIIIe siècle, on ne le trouve que rarement à l'Opéra de Paris et dans les concerts publics.

Les trois seuls instruments français encore conservés de nos jours sont tous de forme courbe comme les premiers instruments des Mayrhofer de Passau qui passent pour être les inventeurs de cet instrument. Ils sont tous trois conservés au Musée de la Musique à Paris.

Notons que Michel AMLINGUE, facteur parisien originaire de Trêves en Allemagne, et BÜHNER & KELLER, strasbourgeois, étaient plus soumis à l'influence germanique que Dominique Porthaux, le troisième facteur connu de cors de basset, natif lui d'Antony près de Paris. Selon le musicologue Jean Jeltsch, l'instrument basse cité en 1775 comme invention de Gilles Lot a pu être aussi une sorte de cor de basset.

Les cors de basset sont identifiables par leur ravalement, sorte de prolongation du tube vers le bas pour descendre en général une tierce majeur en dessous de la clarinette, avec ajouts de clefs au pouce.

Les cors de basset sont identifiables par leur ravalement, sorte de prolongation du tube vers le bas pour descendre en général une tierce majeur en dessous de la clarinette, avec ajouts de clefs au pouce.

Cette prolongation est généralement obtenue par une protubérance appelée boîte dans laquelle le tube forme un esse.

Bien que les premiers cors de basset soient accordés en La et en Sol, la tonalité qui s'imposera à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle sera celle de FA et la forme celle anglée avec un coude entre les deux corps principaux.

clarinette alto par J.F.Simiot, Lyon, vers 1820 (musée Oxford)

clarinette alto par J.F.Simiot, Lyon, vers 1820 (musée Oxford)

Il faut attendre les développements de la clarinette à 13 clés et de son modèle alto par Iwan Müller en Allemagne avec Grenser puis avec les facteurs parisiens, mais surtout ensuite les inventions de Jean-François Simiot et de l'école de facture lyonnaise pour trouver une véritable clarinette alto de qualité, fiable tant au niveau auditif qu'au niveau facture instrumentale.

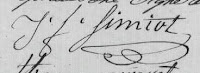

signature de Jean-François Simiot en 1814 à Lyon

clarinette alto en FA par la maison Simiot et Brelet à Lyon, vers 1850, proposée en salle des ventes, étude de maître Guy Laurent à Vichy (décembre 2007, cliché DW)

clarinette alto en FA par la maison Simiot et Brelet à Lyon, vers 1850, proposée en salle des ventes, étude de maître Guy Laurent à Vichy (décembre 2007, cliché DW)

La Revue Musicale

(1828, tome III pp 470-472)

Les premières clarinettes altos en France seront surtout accordées en Fa. L'importance prise par Adolphe Sax et sa réforme des musique militaire dans la deuxième moitié du XIXe imposera progressivement un instrument accordé en Mib, avec la forme moderne de l'instrument et son pavillon en métal recourbé vers le haut pour mieux diffusé les sons.

Cependant, certains instruments continueront à être réalisé en FA dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est le cas de plusieurs instruments réalisés en France par Buffet-Crampon et en Belgique par Mahillon.

Modèle d'atelier Buffet-Crampon & Cie

Modèle d'atelier Buffet-Crampon & Cie

en FA "AD" (Fa Ancien Diapason), ca 1870-1880

marque sur le corps du haut: FA AD (pour Fa Ancien Diapason / F old Pitch)

marque sur le corps du haut: FA AD (pour Fa Ancien Diapason / F old Pitch)

et le clétage main gauche avec un plateau pour l'annulaire

clétage modifié main gauche

un des huit tampons d'origine sur quinze (clé de registre / register key)

un des huit tampons d'origine sur quinze (clé de registre / register key)

clétage main droite

le mauvais ajustement des têtes de clés sur les trous est un autre élément déterminant cet instrument comme un modèle d'atelier ou prototype.

le mauvais ajustement des têtes de clés sur les trous est un autre élément déterminant cet instrument comme un modèle d'atelier ou prototype.

De gauche à droite (left to right):

De gauche à droite (left to right):

Clarinette syst. Boehm en Sib (diapason haut / Bb High Pitch), Buffet-Crampon & Cie, ca 1920

Clarinette alto syst. Boehm en Fa (F), Buffet-Crampon & Cie, ca 1900-1930, sans n° de série (without serial number)

Clarinette alto syst. simple en Fa (F) Buffet-Crampon & Cie, prototype AD (ancien diapason / old Pitch), ca 1870-1880. le pavillon est bien sur un remplacement de présentation (the bell is of course non original).

le bocal et le support de pouce avec anneau

un système utilisé par Buffet-Crampon & Cie de la fin XIXe jusqu'aux années 1920: un ressort plat sous la clé grave de Fa# droit (flat spring under the right low F# key)

un système utilisé par Buffet-Crampon & Cie de la fin XIXe jusqu'aux années 1920: un ressort plat sous la clé grave de Fa# droit (flat spring under the right low F# key)

Des clarinettes altos seront fabriquées tout au long du XXe siècle sous le nom de "Cor de basset descendant au mi grave (catalogue Selmer, vers 1978).

Elles serviront surtout aux clarinettistes pour jouer les parties de cor de basset du Requiem de Mozart qui ne nécessitent pas l'utilisation des notes les plus graves du véritable cor de basset.

alto klarinette basset horn

clarinette n°6 en Ré (D) de Mollenhauer & Söhne à Cassel

clarinette n°6 en Ré (D) de Mollenhauer & Söhne à Cassel

clarinette alto par J.F.Simiot, Lyon, vers 1820 (musée Oxford)

clarinette alto par J.F.Simiot, Lyon, vers 1820 (musée Oxford)