Wind Synthesizer Driver par la Computone Inc., vers 1978

Le 5 octobre 1971, William A. Bernardi, l'inventeur, assisté de Roger R. Noble, de Norwell dans le Massachusset (USA) déposent un brevet d'invention au nom de leur société, la Computone Inc, de Hanover, dans le même Etat, pour un instrument de musique électronique commandé par le souffle:

"... A wind-actuated electronic musical instrument for play by a musican. The musician uses substantially the same technique as is associated with acoustic wind instruments to vary the range of musical sound and expression produced by the electronic musical instrument. Transducers convert the musician-produced air flow, lip pressure and fingering of the instrument to appropriate electrical signals, which signals control the frequency, harmonic content and harmonic phase of the sound produced by a tone generator." (Abstract of the US Patent 3,767,833).

Ce brevet sera publié le 23 octobre 1973 par l'office américain des brevets: Le premier synthétiseur commandé par le souffle est né, son nom sera le "Lyricon". Deux autres modèles de la marque verront le jour peu de temps après: le Lyricon II et le Wind Synthesizer Driver présenté ici.

L'instrumentiste souffle au moyen d'un bec modifié de clarinette basse, en général un Brilhard 9*. L'anche en roseau repose sur un contacteur qui transmet la pression exercée par la lèvre inférieure sur l'anche.

Un contacteur se trouve sous chaque touche pour transmettre un signal. L'instrument possède deux clés d'octaves prises séparément. Les doigtés, proches de ceux du saxophone, sont les mêmes pour chaque octave, à quelques exceptions près pour le registre le plus grave.

Vue de la main gauche avec un clétage proche de celui du saxophone.

.

.

.

.

.

vue de la main droite avec trois clés pour, de haut en bas, les notes: Ré# de chaque octave, Sib grave et Do grave.

l'instrument peut jouer sur trois octaves. Il est possible d'augmenter cette tessiture en utilisant les commandes se trouvant dans l'étui, avec trois niveaux de base pour les registres, plus de six octaves étant donc techniquement possibles.

L'instrument est dans l'état où le musicien a du le laisser lors de sa dernière prestation: accessoires bien arrimés avec du collant pour les tournées (anches, tournevis), modifications et ajouts de sorties pour différents effets, marquage des niveaux personnalisés.

Dans la valise, les différents paramètres sont contrôlables sur la console du synthétiseur: la hauteur du diapason (choix d'instruments en Sib, Ut, Mib ...) les variations d'intensité et de hauteur relative (pression de la lèvre sur le bec, glissando) la durée du son (souffle, delay, ..). Plusieurs sorties sont possibles permettant de commander d'autres synthétiseurs ou d'autres effets commandés manuellement à partir de la console ou par des pédales d'effets.

Le présent instrument à été fabriqué vers 1978. Il a été utilisé par le saxophoniste américain Richie Canneta pour un seul enregistrement, celui en 1980 du disque Glass Houses de Billy Joel, chanteur et instrumentiste américain de style "pop, rock, fusion"(c'est selon ...!).

Richie Canneta sera le saxophoniste attitré de Billy Joel entre 1975 et 1981. Il sera ensuite remplacé pour ses enregistrements par Mark Rivera, mais il participera par contre aux différentes tournées mondiales du chanteur, utilisant ce même Wind Synthesizer Driver, en plus des saxophones, de la flûte, de la clarinette et des claviers.

Une lettre signée de Billy Joel accompagne l'instrument, précisant que ce dernier a été donné par le chanteur à une association caritative pour être mis aux enchères et qu'il a été utilisé par son groupe pour leurs tournées des années 1990.

.

Bien qu'un modèle Lyricon série III soit alors en projet, la société Computone Inc. arrêtera sa production en 1980, victime de la concurrence des premiers synthétiseurs à vent de Yamaha, marque plus grand public et avec une force de vente bien plus importante.

.

De nombreux modèles de synthétiseurs à vent verront le jour dans les années 1990. Outre Yamaha, on trouve aussi la marque Casio avec un modèle en forme de petit saxophone alto, mais surtout au niveau professionnel les modèles de la marque Akai avec sa série des EWI, les performances du saxophoniste Michael Bracker sur ce dernier modèle ayant dopé les ventes de façon exponentielle.

.

Le brevet du Lyricon, le premier synthétiseur à vent au monde, sera référencé dans plus de 46 prises de brevets américains entre 1973 et 1990.

.

Pour en savoir plus:

.

le brevet américain (US patent 3767833):

.

.

.

Exemples sonores:

.

WIND DRIVER:(4' cultes en Japonais: Hêh, HHaille ...):

.....

le successeur, AKAI EWI 4000 (demo Jeff Kashiwa)

....

Michael Brecker THE BEST ! : (9'13 de plaisir, EWI 3000)

Les cors de basset sont identifiables par leur ravalement, sorte de prolongation du tube vers le bas pour descendre en général une tierce majeur en dessous de la clarinette, avec ajouts de clefs au pouce.

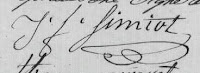

Les cors de basset sont identifiables par leur ravalement, sorte de prolongation du tube vers le bas pour descendre en général une tierce majeur en dessous de la clarinette, avec ajouts de clefs au pouce.  clarinette alto par J.F.Simiot, Lyon, vers 1820 (musée Oxford)

clarinette alto par J.F.Simiot, Lyon, vers 1820 (musée Oxford) clarinette alto en FA par la maison Simiot et Brelet à Lyon, vers 1850, proposée en salle des ventes, étude de maître Guy Laurent à Vichy (décembre 2007, cliché DW)

clarinette alto en FA par la maison Simiot et Brelet à Lyon, vers 1850, proposée en salle des ventes, étude de maître Guy Laurent à Vichy (décembre 2007, cliché DW)

un des huit tampons d'origine sur quinze (clé de registre / register key)

un des huit tampons d'origine sur quinze (clé de registre / register key) le mauvais ajustement des têtes de clés sur les trous est un autre élément déterminant cet instrument comme un modèle d'atelier ou prototype.

le mauvais ajustement des têtes de clés sur les trous est un autre élément déterminant cet instrument comme un modèle d'atelier ou prototype. De gauche à droite (left to right):

De gauche à droite (left to right): un système utilisé par Buffet-Crampon & Cie de la fin XIXe jusqu'aux années 1920: un ressort plat sous la clé grave de Fa# droit (flat spring under the right low F# key)

un système utilisé par Buffet-Crampon & Cie de la fin XIXe jusqu'aux années 1920: un ressort plat sous la clé grave de Fa# droit (flat spring under the right low F# key)

corps du bas:

corps du bas: